ZINEを作りたい!綴じ方は何がおすすめ?

そんな人のために、今回はZINEの綴じ方について解説します。

ZINEの綴じ方は無線綴じか、中綴じがおすすめです。

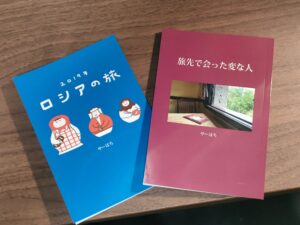

私はZINEを今まで4冊作っており、イベントでもさまざまなZINEを見ています。今回はZINEの綴じ方とZINEの作り方について解説します。

私は無線綴じ(くるみ製本)を使っています!

実際の写真も載せているので、参考にしながら綴じ方を選びましょう。

ZINEの製本は印刷会社に依頼すると仕上がりがキレイ

ZINEを製本するときは、印刷会社に依頼すると仕上がりがキレイです。

印刷会社に依頼せず自分で印刷、製本することも可能ですが、まとまった部数を作るのが大変な上にクオリティにばらつきがでてしまいます。

ただし、「一から自分で製本したい」「製本にこだわりたい」という場合は、自分で製本するのも手です。

ZINEの綴じ方は何がおすすめ?無線綴じ、中綴じがおすすめ

ページ数が少ない場合は中綴じ、ページ数が多い場合は無線綴じがおすすめ。

私の作るZINEはページ数が多いため、基本的に無線綴じ(くるみ製本)で製本しています。

印刷会社に頼んでいるので、入稿データを作ったらあとは印刷会社に依頼しています。クオリティが高く、商業出版と比べても遜色ない作りなのでおすすめ。

- 無線綴じ(くるみ製本)

- 中綴じ

- 平綴じ

- 紐綴じ

- その他(リング製本、テープ製本)

それぞれの綴じ方について解説します。

無線綴じ(くるみ製本)

糸や針金を使わずに背を糊付けして製本する方法で、背に線が出ないため「無線綴じ」と言われます。表紙で本文をくるむため、「くるみ製本」と言われることも。

丈夫で本格的な仕上がりなので、お店に置いてもらうのにも十分なクオリティです。

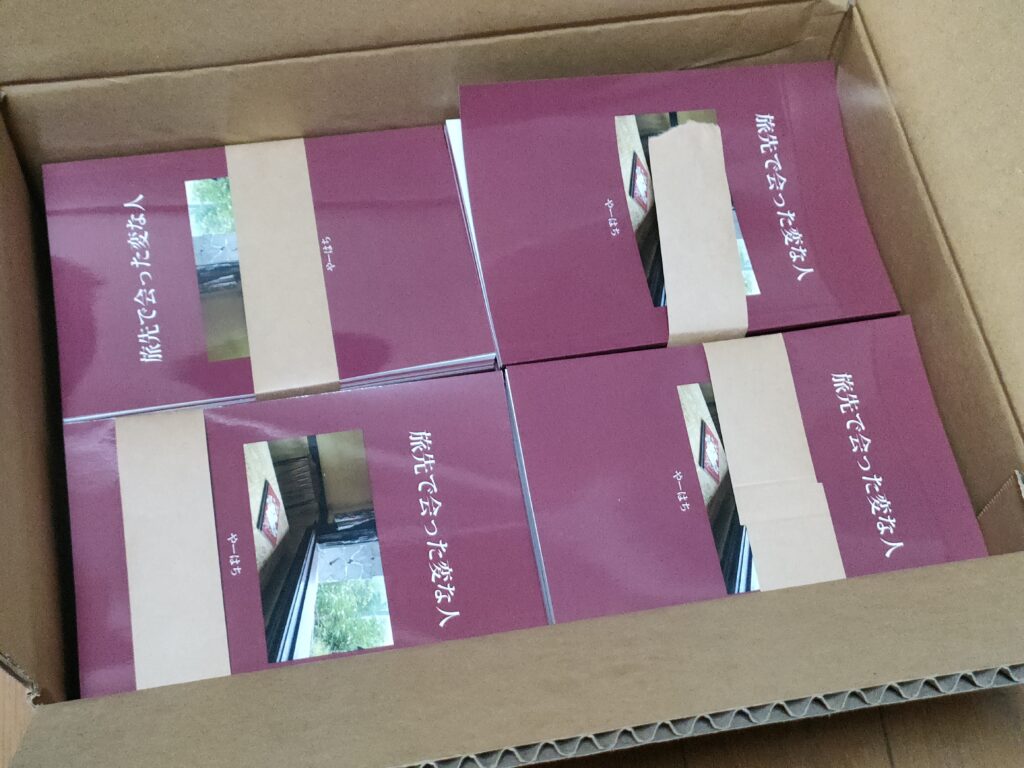

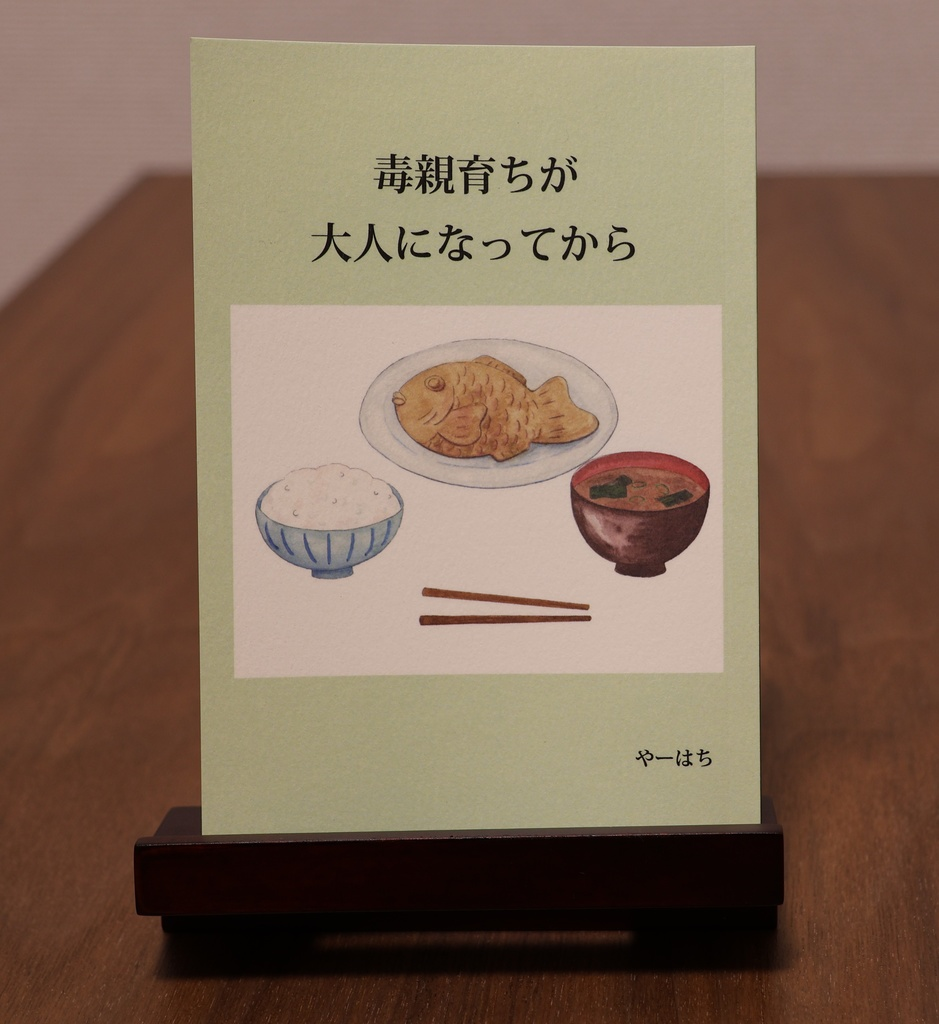

実際に私が製本を依頼したZINEはこちら。時間が経っても劣化せず、キレイな状態です。

ページが多くても、背表紙を厚くすれば対応できます。

ただしくるむために一定のボリュームが必要なので、ページ数が少ない場合は使えません。私が使っている印刷会社では、無線綴じをするには14ページ以上であることが必要条件です。

中綴じ

ホチキスや針金で中央を綴じる方法です。ページ数が少ないZINEにおすすめ。コピー本もこの綴じ方が多いです。

私が使っている印刷会社では、4~24ページのZINEに中綴じが対応しています。

パンフレットや説明書も、よく中綴じの冊子になってますね!

ホチキスを使えば自分でも製本しやすい反面、無線綴じよりも耐久力は劣ります。また、ホチキスが背から出るのでやや無骨な印象です。

自分で中綴じ用の冊子を作りたいときは、回転できるタイプのホチキスが必要です。近所の文具屋には意外と売っておらず、私はAmazonで購入しました。15枚まで綴じられます。

平綴じ

中綴じと同じようにホチキスで綴じる方法ですが、平綴じの場合はページの端を留めます。

綴じやすさでいえば、平綴じが一番簡単な方法です。ただし厚すぎると冊子を留められないので、薄めの冊子に適しています。

また、裏に針が出るので見栄えが気になる人もいるかもしれません。

その他(和綴じ、リング製本)

ZINEではあまり見かけませんが、ノリやホチキス以外の製本も可能です。

例えば和綴じは紙に穴を開け、紐で綴じる方法。和風に仕上げたい場合は紐綴じにすると雰囲気が出るかもしれません。ただし穴を開けて紐を通すのが大変です。

リング製本はリングノートでおなじみ、リングで製本する方法です。リングがカジュアルな雰囲気を出し、ページを大きく開きやすいのがポイント。自分で作るのは難しいので、印刷会社に依頼するといいでしょう。

ZINEは中身だけでなく、製本も自由。他のZINEにない方法でも、これはと思う綴じ方があれば挑戦してみましょう!

右綴じと左綴じ、どっちにすべき?縦書きなら左綴じ

入稿のときに間違いやすいのが綴じる向き。

一般的な書籍を見ればわかりますが、基本的に縦書きは左綴じ、横書きは右綴じです。

マンガやイラスト集も右綴じが多いです。

印刷の注文時に選択する場所があるので、間違えないようにしましょう。

知人で向きを間違えてしまい、印刷し直したという人がいます…。

印刷の注文は最後まで気を抜かず、何度も確認しておくことをおすすめします。

ZINEの作り方

ZINEの作り方について、ざっくり解説します。

- 印刷会社を決める

- 入稿データを作る

- 入稿する

内容も含めて知りたい方はこちら。

今回は印刷にフォーカスして説明します。

印刷会社、入稿の方法を決める

最初に印刷会社を決めましょう。会社によって入稿データの形式が異なるので、原稿を作る前に選んでおいた方が手戻りが少なくて済みます。

イベント直前に印刷しようと思ったら、混んで注文できなかった…というケースもあるので、注文は早めがおすすめです。納期が長いプランを選ぶと安く済みます。

入稿データを作る

印刷会社が決まったら入稿データを作ります。デザイン系のZINEであればイラレやフォトショ、文章系のZINEであればWordやInDesignを使うと便利。

イベントで会った人の中には、パワポで作ったという人もいました!

印刷会社が対応している形式で作れれば、どんなソフトで作ってもOK。自分の作りやすい方法で進めましょう。

私はPDF入稿を使っています。InDesignから書き出しで作れるので、データを作りやすいです。

印刷する際は色をRGBではなくCYMKに設定しましょう。

RGBとは画面上の色で、CYMKとは印刷するときの色合いです。RGBはRed、Green、Blue(赤・緑・青)の略で、画面上の配色のこと。

CYMKはCyan、Yellow、Magenta、Key Plate(シアン・マゼンタ・イエロー・キープレート/黒)の略で、印刷物の配色のことです。

RGBで入稿すると、印刷した際に色の見え方が変わってしまうので注意が必要です。

グラフィックなど一部の印刷会社では、RGBの色味に近い仕上がりで作れるサービスもあるので、もしRGBで作った入稿データを印刷したい場合は活用しましょう。

入稿する

入稿データを作成後、入稿します。入稿の方法はアップロードやメール便、ギガファイル便などの方法があります。

入稿する前に注文内容と入稿データの最終チェックを行いましょう。

もし不備があれば、入稿後に印刷会社から連絡がくる場合もあります。入稿したらそれで終わりではなく、メールはこまめに確認しておきましょう。

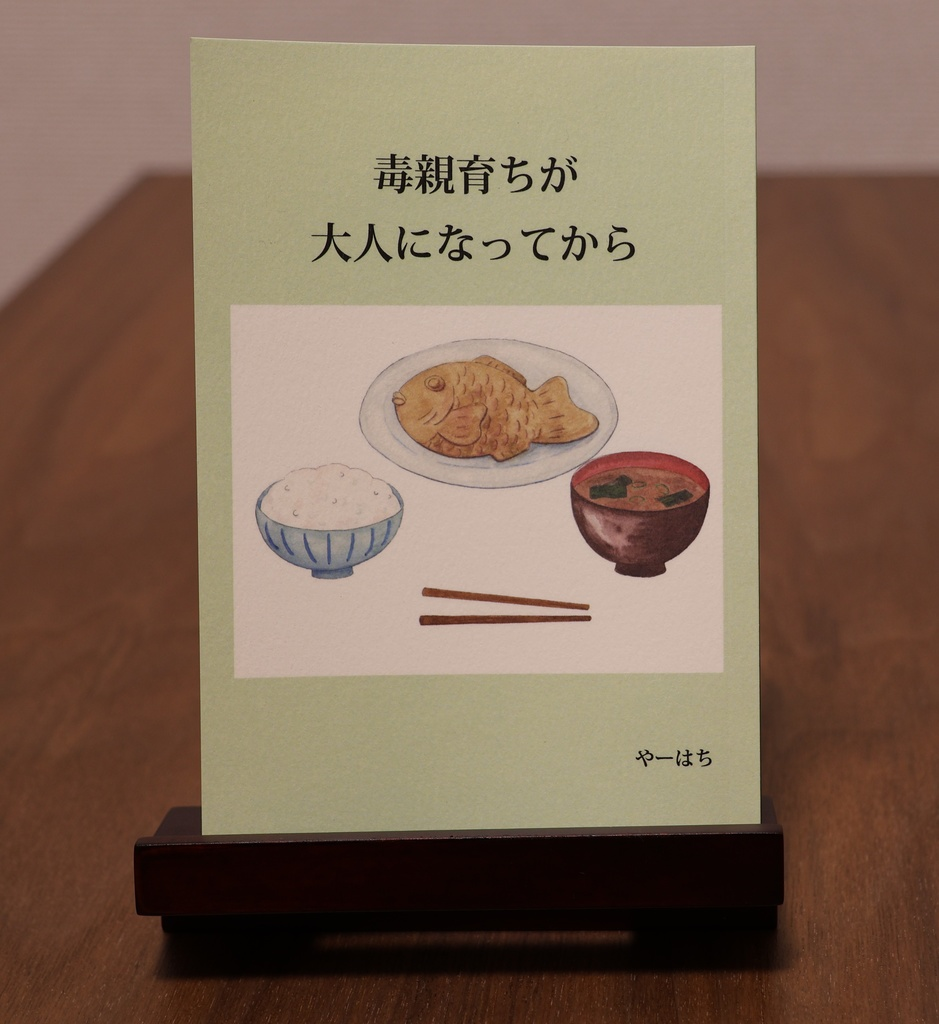

ZINEの印刷会社、おすすめは?文章メインならちょ古っ都製本がおすすめ

私はZINEを印刷する際、ちょ古っ都製本工房を使っています。文章メインのZINEであれば、こちらがおすすめ。

1冊から注文できますし、仕上がりもキレイです!ZINEを置いてもらうときも、「このクオリティならOK」とお墨付きをもらいました!

デザインがメインのZINEであれば、ラクスルやグラフィックを使っている人もいました。

まとめ

今回はZINEの綴じ方について解説しました。

基本的には無線綴じや中綴じがおすすめです。ページ数や作りたいZINEのイメージによって、綴じ方を決めましょう。

コピー本などページ数が少ない場合は中綴じに、ページ数が多い場合は無線綴じにすると仕上がりがキレイです。印刷会社に依頼すれば、こちらで製本しなくてもOKです。

印刷会社に注文する場合は、綴じる方向や入稿の形式も必ず確認しましょう。

4/21~ZINEの個人レッスン始めました!

「ZINEを作りたいけど、何から始めたらいいかわからない」

「ZINEを印刷する方法や、データの作り方について聞きたい」

そんな方に向けて、ZINEの個人レッスンを始めました!

詳細・ご予約はこちらから。